点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

《南灣湖春曉》(水彩) 黎勝鍈(中國澳門)

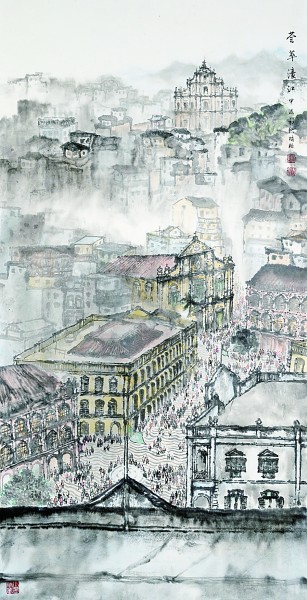

《薈萃濠江》(中國畫) 譚植桓(中國澳門)

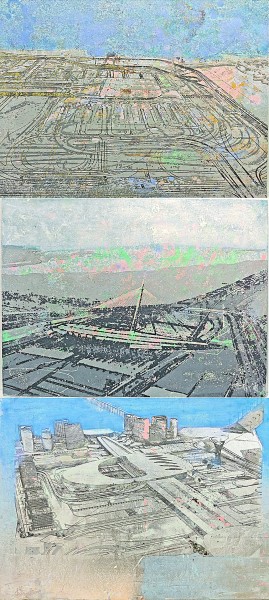

《港珠澳大橋》(中國畫) 林藍、詹曉燕、劉明

《澳門印象》(水彩)梁宇

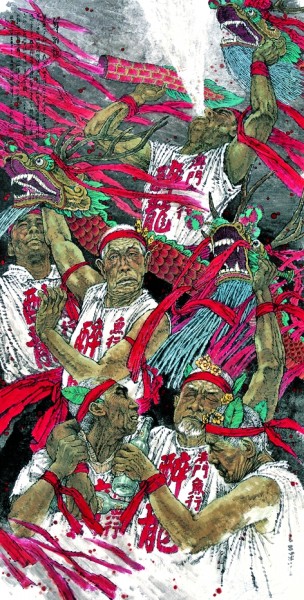

《舞醉龍》(中國畫) 王宓

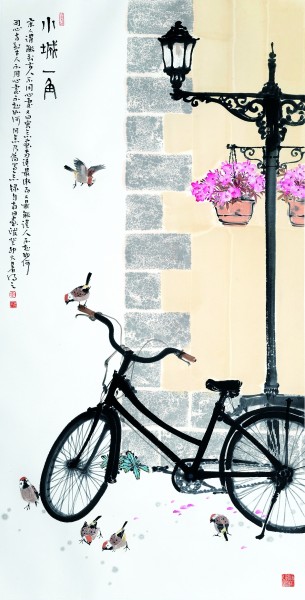

《小城一角》(中國畫) 李德勝(中國澳門)

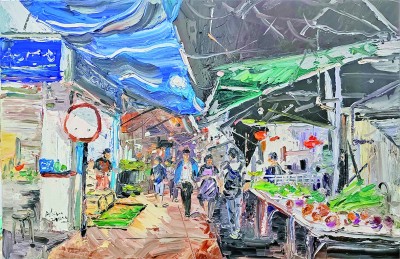

《澳門義字街》(油畫)張洪(中國澳門)

【熱烈慶祝澳門回歸祖國25周年】

編者按

為慶祝澳門回歸祖國25周年,由中國美術家協會與澳門基金會共同主辦的「盛世濠江美如畫——慶祝澳門回歸祖國25周年美術作品展覽」先後在澳門和北京展出。一幅幅作品,生動描繪了澳門的人文魅力和城市風情,抒寫了澳門美術界長期以來所秉持的愛國愛澳傳統,也記錄了粵港澳大灣區建設、澳門與內地交流交往的生動故事。本報特採訪了部分澳門與內地美術家代表,請他們暢談創作心得,以饗讀者。

澳門美術家協會主席、《南灣湖春曉》作者黎勝鍈:

蘊含對澳門未來發展的美好祝願

《南灣湖春曉》是我近年來繪製澳門現代城市風貌的一幅重要作品。在圖式語言上,這幅水彩畫以其透明和流動性的特點,捕捉了南灣湖風景的清新與生機。畫面中,澳門的標誌性建築群氣勢磅礴,展現了澳門作為國際都市的開放與包容。多種圖形的組合不僅在技術上充滿挑戰,更在藝術上呈現出澳門多元文化的融合與和諧。在創作這幅畫時,我希望能夠捕捉到澳門這座城市的獨特魅力和時代精神,展現其回歸祖國後經濟的繁榮昌盛。

我的這幅作品不僅是一幅描繪澳門美景的作品,更蘊含了我對澳門未來發展的美好祝願和期待。澳門有著獨特的歷史與文化背景,是中西方文化交匯之地,也是展示和傳播中華文化的重要窗口。在長期的對外交流中,澳門已經建立起廣泛的對外聯繫網絡,具有助力中華文化走出去的獨特優勢。我期待澳門能夠繼續發揮這種優勢,搭建起連接中西方文化交流的橋梁,在傳播中華文化上發揮更大作用。

(本報記者李睿宸採訪整理)

澳門美術協會副會長、《小城一角》作者李德勝:

展現中西文化交融的城市一角

我的這幅作品描繪的是澳門一處極具地域特色的小景。雖然是小城的一角,但這裡的牆壁、古老的燈都展現了獨具特色的南歐風情,這種景觀在澳門比較常見。有一天當我路過這裡時,恰好有一輛自行車停在那裡,我感覺很別致,便拍下了照片,並以此為靈感創作了這幅畫。

我特意在燈柱上加入小花,讓其展現出一種流行的街頭裝飾風格。為了讓這幅畫更加生動活潑,我還加入了幾隻覓食的麻雀。以前我的許多關於澳門小景的寫生作品都是以風景為主題,而這幅畫則屬於花鳥題材。以前畫風景時,我通常會採用大景和複雜的構圖手法,而這次我選擇了一個角落。這幅作品的畫面對比也非常強烈,電燈杆和自行車都是用純墨繪製的,黑白分明,設計感較強。澳門回歸後,澳門歷史城區被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。這些融合了中國和葡萄牙風格的小景,見證了中西方文化和建築的交融,向世界展現出澳門獨一無二的魅力。

近年來,許多澳門美術家加入了中國美術家協會,這極大地促進了兩地美術界的交流與合作。特別是在中國畫領域,我們與內地的交流日益增多,在澳門的很多展覽上,展出的作品也從以前的西洋畫轉變為中國水墨畫。我們也經常來到內地調研交流,祖國的大好河山為我們提供很多創作靈感,鼓舞我們創作出更好的作品。

(本報記者李睿宸採訪整理)

澳門視覺藝術協會會長、《薈萃濠江》作者譚植桓:

勾勒歷史城區的熱鬧與繁華

在《薈萃濠江》這幅畫中,我運用了中國畫中水墨畫的技法來表現澳門熱鬧的景象。我畫的是澳門市中心最繁華的地方——議事亭前地。我每次到這個廣場,都會看到很多遊客在此觀光遊覽,感受澳門歷史城區建築藝術的魅力和文化底蘊。再遠一點還畫了大三巴牌坊、玫瑰堂等建築,也是遊人如織的地方。這體現了回歸25年來,在祖國的關懷下,澳門的經濟、文化越來越繁榮,特別是旅遊業,如今澳門萬象更新,處處旅客如潮。

澳門是一個中西文化交匯的地方。回歸之前,澳門藝術家受西洋油畫、水彩畫的影響較大,在回歸以後,與內地藝術家交流、相互學習的機會日漸增多,對中國畫的文化底蘊有更多的認識。用中國畫的線條去描繪山水、人物、花鳥,都是很有靈氣、很生動的畫面,給人一種幸福、貼近大自然的感覺。現在澳門年輕人接觸中國畫的機會也較以前更多,很多澳門學生畢業後會選擇赴內地藝術院校學習深造,然後又回到澳門的學校教授中國畫,這使得澳門青年一代藝術家的作品越來越受到中華優秀傳統文化的滋養。

(本報記者龔亮採訪整理)

澳門美術協會理事、《澳門義字街》作者張洪:

義字街里的澳門市井風情

義字街在澳門的老城區紅街市附近,店鋪的種類很齊全,有很多好吃的、好玩的,不僅商品質量好,價格也很親民,本地人經常去那裡買東西。有一天晚上我路過義字街,看著燈光柔和而溫暖,給這個熱鬧的露天市集增添了幾分寧靜和浪漫,忍不住用手機拍下了這一幕,回家就畫了這幅油畫。我很喜歡這種貼近生活的場景,有著濃濃的煙火氣,也蘊含著澳門獨特的市井風情。

我在湖北出生,大學畢業後才來到澳門生活。這座城市給人的感覺很溫馨,充滿人情味兒,文化藝術發展包容性很強,很有活力。我不是專業學畫畫的,但在澳門這片土壤里,我把自己的興趣愛好做成了事業。尤其是近年來,澳門特區政府對文化藝術發展的支持力度不斷加大,為我們搭建平台、提供機會。我每年大概參加幾十次不同主題的聯合畫展,同時還會舉辦兩到三次個人畫展,場地都是免費的,主辦方也會提供其他資源以宣傳推廣藝術家。任何喜愛美術的人,在澳門這片沃土都可以得到滋養,並探索更廣闊天地與無限可能。

(本報記者龔亮採訪整理)

中國美術家協會副主席、《港珠澳大橋》作者林藍:

港珠澳大橋讓灣區 心更近、情更濃

港珠澳大橋如蜿蜒巨龍連接三地,自香港昂首而起,穿雲破霧,延至澳門、珠海悠然落筆,巍然屹立於祖國南海之濱。作為粵港澳大灣區建設的重要成就,港珠澳大橋不僅讓粵港澳三地聯繫更加緊密,更是一座精神的橋梁,串聯起三地居民情感的共鳴。

本次參展的三幅作品分別選取人工島、大橋進出站、交通網絡三個視角進行深入刻畫,以展現大橋作為大灣區互聯互通重要紐帶發揮的積極作用。在色彩方面,作品以青藍為底,整體以黑白色調為主,層層暈化,肌理豐富有序,局部配以厚重的棕灰色系,力求營造大灣區人與自然和諧共生的氛圍場景。創作時,我們結合中國傳統的岩彩技法與西方版畫的印製辦法,以凸顯大橋堅硬、宏偉的質感。融貫中西的藝術技法,也呼應著大灣區尤其是港澳中西文化薈萃的特質。

粵港澳三地本就文脈相連,血脈相通。我的外婆出生於澳門,後來回到廣東生活,又帶著全家到香港居住。在大灣區,很多人的生活都像這樣與三地發生著無數聯繫。我相信,隨著大灣區建設持續推進,這樣的聯繫只會更多,三地居民一定心更近、情更濃。

(本報記者張文驍採訪整理)

遼寧畫院一級美術師、《舞醉龍》作者王宓:

傳統民俗展現 澳門文化獨特魅力

醉龍節是澳門鮮魚行獨有的民間傳統節慶活動,在澳門具有深厚的群眾基礎。每年農曆四月初八,澳門鮮魚行都會舉行傳統舞醉龍巡遊。當天早上,粗獷的打魚漢子頭纏紅絲帶,身穿印有醉龍大紅字的白衫,一邊飲酒,一邊抱著以實木做成的、數十斤重的龍體,提龍起舞,緬懷先祖,祈求平安。

《舞醉龍》這幅作品選取了醉龍節巡遊的一個場景,採用意筆重彩的表現方法,以意筆勾勒,輔以皴擦的靈動用筆。在色彩布局上借鑑中國傳統年畫的顏色組成,以大紅大綠加強畫面的喜慶感,在澳門回歸祖國25周年之際展出,營造出熱烈的氛圍。

一般來說,所有參與舞醉龍的人要在飲酒後,有了微醺的醉意才可進行舞龍。因此,這幅作品在構圖上採取了大膽的取捨,著重刻畫舞龍者的面部表情,以突出舞龍者的「醉」。這些舞者或步履蹣跚,或醉眼矇矓,或醉態可掬,口含美酒噴出酒花的瞬間,仿似醉龍騰飛。

「龍」在中華文化中是吉祥的象徵,澳門舞醉龍代表著一種精神和文化的傳承,也是一種寄託,表達了對祖國繁榮昌盛的期盼與祝福。

(本報記者張文驍採訪整理)

中國文聯全委會委員、《澳門印象》作者梁宇:

澳門居民的生活一定會更加美好

《澳門印象》是我在澳門寫生創作過程中,站在高山上遠眺澳門全貌時有感而作。我看到了澳門居民安居樂業、人居環境優美整潔、經濟多元繁榮發展的景象。這幅作品主題鮮明,在新中國成立75周年和澳門回歸祖國25周年之際展出適逢其時。我希望可以通過繪畫的形式記錄這值得慶祝的盛事。

作品裡,我將目光放在了這座國際都市中一抹最不一般的景象,即澳門的田園山水、尋常人家,通過水彩畫表達澳門的美好景象。畫面中可以看到遠處現代化的高樓,迎風飄揚的國旗、區旗,近處的海岸、碼頭、民居以及街道樹木。這令人動容的生活景觀,通過水彩清透、充滿著呼吸感的色彩,展露出人們生活於此最真實的情感:對腳下每一寸土地永不退卻的熱愛。

澳門回歸祖國的25年裡,澳門居民不僅保持著原有的生活方式沒有改變,在祖國的關懷下,生活質量和福利水平還得到極大提升。我想,澳門居民對腳下土地的熱愛不僅是對澳門的愛,更是對祖國的愛。用好「一國兩制」優勢,傳承弘揚愛國愛澳傳統,澳門居民的生活一定會更加美好!

(本報記者張文驍採訪整理)