点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

尊敬的馬先生:

您好!

轉眼,我們分別一星期了。我回到北京的第二天就隨我們學校的老師同學到京郊的平谷區參加社會實踐活動。我十分榮幸是這次大陸37位訪臺師生代表團成員之一,並受老師信任負責攝影任務,有更多機會近距離在您身旁。一周來,我的腦海總是不斷浮現九天八夜在臺無數精彩感人的場面,點點滴滴,歷歷在目。我無比感動於70多歲德高望重的您在炎炎烈日下,不辭辛勞全程陪同我們師生一行,感受到溫文爾雅、風趣幽默而又充滿睿智與人格魅力的您為兩岸和平發展的拳拳之心!猶豫再三,我還是鬥膽給您寫這封信。

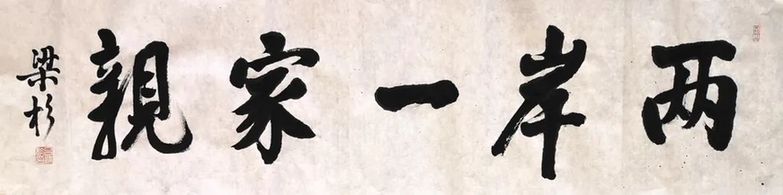

感謝馬英九文教基金會和領導老師給我提供了這次赴臺訪學的難得機會!目不暇接、精心安排的行程讓我深刻體會到寶島臺灣的人文歷史、海峽兩岸的血脈相連。若要我用一句話來為這次訪臺之旅畫上一個圓滿的句號,那就是:文脈彌久遠,兩岸一家親。

當飛機跨越海峽時,大家的眼神中都充滿了好奇和激動。小時候,身為福建人的家父時常向我講述寶島的人文歷史,教我唱《外婆的澎湖灣》《阿裏山的姑娘》《鼓浪嶼之波》等好聽的歌曲。隨著腳尖輕觸寶島的土地,激動之情漸平,安定之心漸起,接機的臺胞十分熱情,聽著熟悉的鄉音,像是久別重逢的老友。我的旅程在「渾然天成,欲罷不能」的氛圍中拉開了序幕。

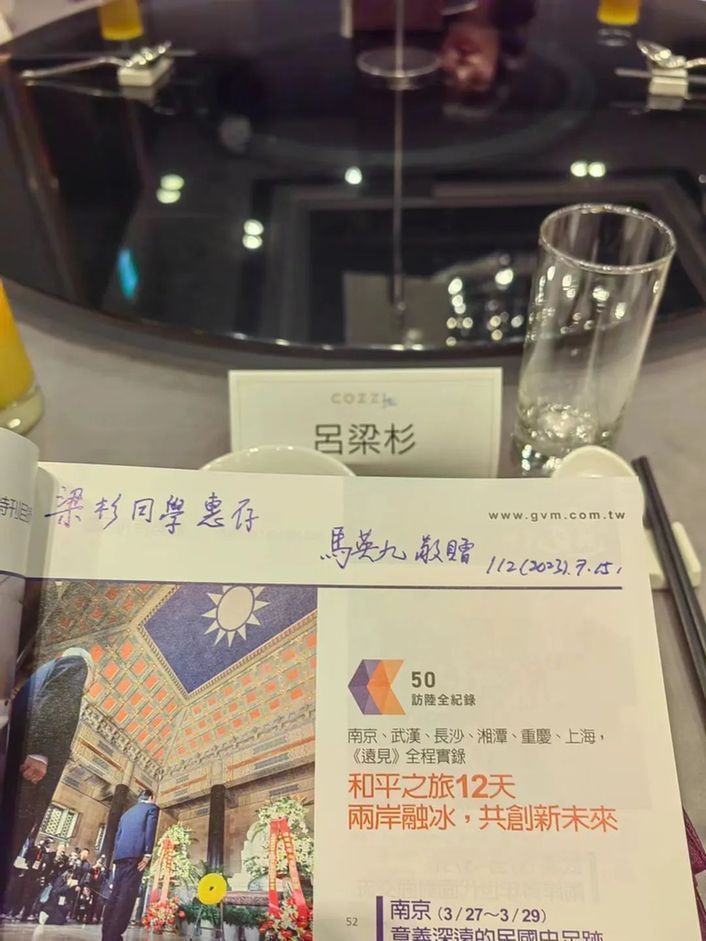

九天八夜,五縣四校;青春作伴,未來同行。7月15日的歡迎晚宴,當我一眼看到餐桌上您贈送給我並親筆簽名「梁杉同學 惠存」的您大陸之行紀念冊,一股暖流湧上心頭,感激之情溢於言表!隨後幾天的活動豐富多彩,在臺積電感受當地科技創新的力量,在捷安特探索館縱觀自行車技術發展的脈絡;從天母棒球場上中華職棒的熱血、臺北101樓百尺竿頭的遠眺,到大稻埕一睹臺北老城區的風貌,再到花蓮夜市打開專屬臺灣的味蕾、平溪老街放飛屬於兩岸的天燈,臺灣民俗的多姿多彩打動人心;走進四所本地高校與一個個臺灣同學老師深入的交流,兩岸親人的互動其樂融融。

遇水題平,逢山詠仄;人文入韻,歷史為詩。當我來到太魯閣、清水斷崖旁,目之所及,海天一色,山海對峙。耳得之而為聲,目遇之而成色。胸中不禁有「蜉蝣天地,滄海一粟」之感。我想,若非「落葉歸根,高山擋不住團聚;血濃於水,海峽隔不斷鄉愁」,我也不會在此地欣賞到如此美景。臺灣的山美水美,人文歷史更美。

臺北故宮博物院的藏品令我神往已久,給我留下了深刻的印象。兩岸兩個「故宮」,藏品同出一源。在這裏,有以假亂真的東坡肉形石、有載入教科書的白瓷嬰兒枕、有兩岸相隔的《富春山居圖》。人頭攢動,時間倉促,我知道這裏有小時候聽家父講過抗戰時期葉恭綽先生如何費盡周折巧妙保護《毛公鼎》的動人故事,還突然想起小學時家父在臺燈下,一筆一劃教我臨摹《毛公鼎》的拓本;還有北宋大文豪蘇軾被貶黃州的《寒食帖》、米襄陽的《蜀素帖》、明代文征明87歲寫下的《前後赤壁賦》等許多彌足珍貴的碑帖……我們零距離觀賞一些中華文化瑰寶,中華文明的基因和底色濃郁醇厚,直擊人心!塵封記憶的寶盒被打開,我想起曾經看過的《剩山圖》,當時我還幼稚地詢問「山的那頭有什麽?」現在我有了答案;此時此刻,炎黃子孫的血脈在我心中激蕩,華夏文明的文脈在我腦中流淌。青山一道同風雨,明月何曾是兩鄉。文之脈,國之魂!

輝煌歷史,我們共有;美好未來,我們共創。相見時難別亦難,轉眼間已是歡送晚會。晚會結束前,我們合唱了一首張震嶽的《再見》,一句「這些日子在我心中,永遠都不會抹去」令我深深觸動,大家推杯交盞,互相約定一定要再見。在機場,我們合影留念、互贈簽名寄語、依依惜別、相擁而泣,我即將離開腳下的這片土地,此行即將迎來尾聲,但我知道對於兩岸的親人們來說,這不是結束而是開始。雖有些許遺憾,比如臺北故宮許多國寶、經典書畫碑帖等沒有看到,令人神往的阿裏山、魅力的高雄愛河、歷史悠久的臺南赤坎樓還沒來得及遊覽,但我們相信還有機會再來!這次我們滿載而歸,除了大大小小的伴手禮,我們帶回的更是臺灣同胞們沈甸甸的善意和親情。通過這樣的交流交往交心,才能走近走深走親。希望的種子已經播下,讓我們靜待和平之花的綻放。

尊敬的馬先生,我知道您也十分喜歡音樂,「音樂使人放松和快樂!」希望今後有機會和您一起卡拉OK,同唱「我的中國心」「月亮代表我的心」。此次活動圓滿順利,我們收獲滿滿,再次感謝您和基金會全體同仁對大陸師生代表團的邀請與辛勤付出!

讓我們共推兩岸關系和平發展,共譜民族復興偉大榮光!和平奮鬥,振興中華!

祝您健康長壽!期待您再次率團訪問大陸。到北京,我當您的「攝影師」!

大陸師生交流團團員(中央音樂學院學生):呂梁杉

2023年7月31日